デジタル時代の到来とともに、ストックフォトの需要は急激に拡大しており、特に建物を撮影した写真は企業の広告、ウェブサイト、カタログ、雑誌などで幅広く活用されています。しかし、建物の撮影と商用利用には複雑な権利関係が絡み合っており、単純に「撮影して販売すれば良い」というものではありません。著作権、商標権、施設管理権といった複数の法的権利が交錯する中で、適切な知識を持たずに事業を進めてしまうと、思わぬトラブルに発展するリスクが存在します。2025年現在の最新動向を見ても、東京スカイツリーの商標権管理問題やストックフォト著作権侵害訴訟の勝訴事例など、業界全体により厳格な権利管理が求められています。本記事では、ストックフォト事業者、写真家、ウェブ制作者、マーケティング担当者など、建物写真の商用利用に関わるすべての方に向けて、法的リスクを回避しながら安全にビジネスを進めるための実践的な知識と具体的な対策をお伝えします。

建物撮影におけるストックフォトの基本的な権利構造

建物を被写体とするストックフォトの商用利用では、複数の権利が複雑に絡み合っています。まず建築著作権について理解する必要があります。日本の著作権法では、建築物の外観を撮影することは基本的に自由とされていますが、これはすべての建築物に当てはまるわけではありません。独創的なデザインや芸術性を持つ現代建築、著名な建築家が設計した建物については、建築著作権が発生する可能性があります。

例えば、美術館、コンサートホール、大型商業施設などの公共建築物の中には、その独特なデザインが著作物として認められているケースが存在します。風景写真の一部として建物が写り込んでいる程度であれば基本的に問題ありませんが、建物が写真の主要な被写体となっている場合や、建物の特徴的なデザインがクローズアップされている場合には、より慎重な判断が求められます。

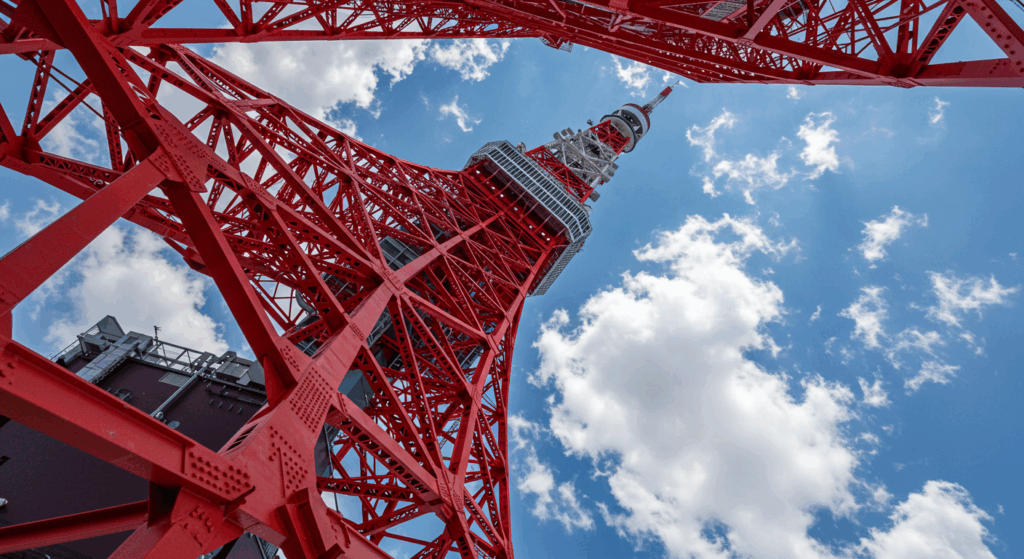

商標権も重要な要素の一つです。特に有名なランドマークや商業施設については、その名称、ロゴ、シルエット、立体形状などが商標として登録されているケースが多く見られます。東京スカイツリー、東京タワー、大阪城、通天閣などの著名建造物は、それぞれ商標登録がなされており、商用利用時には注意が必要です。商標登録された建物を撮影した写真を商用利用する場合、商標権侵害に当たる可能性があり、特に建物が写真の主要な被写体となっている場合には、商標権者の許可が必要となることがあります。

さらに施設管理権という概念も存在します。これは建物や敷地の所有者・管理者が、その施設の利用方法や撮影行為について定めることができる権利で、民法第206条の所有権を根拠としています。多くの商業施設、テーマパーク、美術館、神社仏閣では、商用目的の撮影について独自のルールを設けており、個人の記念撮影は許可されていても、ストックフォトとしての商用撮影は禁止されている場合が多く存在します。

プロパティリリースの重要性と取得方法

プロパティリリースは、自分以外の個人・法人が所有・管理、あるいは権利を保有する被写体が含まれる写真について、その被写体の所有者からストック素材としての販売に対する同意を得る許諾書です。建物を被写体とした写真の場合、その建物の所有者や管理者からプロパティリリースを取得することにより、後日の権利関係のトラブルを予防することが可能になります。

特定可能な私有建物をメインの被写体として撮影する場合、商業施設内での撮影を行う場合、テーマパークや動物園などの有料施設での撮影を行う場合、歴史的建造物や文化財の撮影を行う場合、宗教施設での撮影を行う場合、個人の住宅が識別可能な形で撮影されている場合には、プロパティリリースの取得が必要または強く推奨されます。

プロパティリリース取得の具体的な手順として、まず撮影対象となる建物の所有者や管理者を特定する必要があります。公的な建物の場合は管理する自治体や団体、商業施設の場合は運営会社、私有建物の場合は所有者となります。次に、建物の公式ウェブサイトや関連資料を調査し、撮影に関するガイドラインや制限事項について確認します。

所有者・管理者に対しては、ストックフォト撮影の目的、使用方法、販売方法などについて詳細に説明した上で、撮影許可とプロパティリリースの取得について問い合わせを行います。その後、必要な書類を作成し、所有者・管理者から署名を取得しますが、書類には撮影の目的、使用範囲、販売方法、権利関係などを明確に記載する必要があります。プロパティリリースには使用期間、使用地域、使用目的などの制限条件が含まれる場合があるため、これらの条件を十分に理解し、遵守することが重要です。

商用利用における法的リスクと対策

ストックフォトとして建物の写真を販売する際の最大のリスクの一つが著作権侵害です。著作権侵害が認定された場合、損害賠償責任、差し止め請求への対応、悪質な場合には刑事責任、さらに信用失墜による事業への影響といった深刻な結果を招く可能性があります。これらのリスクを回避するためには、事前の権利調査と適切な許可取得が不可欠です。

商標権侵害についても同様のリスクが存在し、特に有名なランドマークや商業施設を撮影した写真については、商標権の調査を怠らないことが重要です。商標権侵害のリスクを軽減するためには、事前の商標調査の実施、商標権者との事前協議、使用許可の取得、適切な帰属表示の実施などが必要となります。

施設管理権に違反した撮影行為については、撮影中止の要求、損害賠償請求、不法侵入等による刑事告発、社会的信用の失墜といったリスクが存在します。これらのリスクを回避するためには、事前の撮影許可取得と撮影ルールの遵守が必要です。

実践的なチェックリストと業界のベストプラクティス

建物のストックフォト撮影を行う前には、撮影対象建物の所有者・管理者の特定、著作権の有無の調査、商標権の有無の調査、撮影許可の取得、プロパティリリースの取得、撮影場所のアクセス権限の確認、撮影機材の準備、保険の確認、撮影計画の策定、緊急時の連絡先の確認といった準備作業を徹底することが重要です。

実際の撮影時には、許可書類の携帯、撮影条件の最終確認、他者への迷惑防止、安全管理の実施、撮影記録の作成、予定外の撮影の回避、撮影データの適切な管理、関係者への進捗報告などに注意する必要があります。

ストックフォトとして販売する前には、権利関係の最終確認、画像品質の確認、メタデータの適切な設定、使用制限の明示、価格設定の妥当性確認、販売プラットフォームの規約確認、バックアップの作成、販売記録の準備などの確認作業が必要です。

2025年の最新判例と業界動向

2025年2月に発生した東京スカイツリーの商標権管理をめぐる事例では、東京スカイツリーの運営会社が地元のハンバーガーレストラン「東京634バーガー」に対して商標権侵害を主張しましたが、特許庁は「東京」「634」「東京634」のいずれも「東京スカイツリー」を連想させるものではないとして、商標権侵害の主張を退けました。この事例は、商標権者であっても権利行使の範囲には合理的な限界があることを示した重要な判例です。

2024年にはアマナイメージズが起こした著作権侵害訴訟において、有料写真のインターネット上での無断使用に対して著作権侵害が認められ、勝訴判決が出されました。この判決は、写真の著作者・著作権者のみならず、著作物の独占的利用権を有する権利者を保護する観点から、権利保護の重要性を再確認したものです。また、ウェブ制作事業者に対する義務を明確にした重要な判例でもあります。

同年にはShutterstockによる無断販売事例で、著作権者であるPakutasoに対してShutterstockが画像からの売上に基づいて標準のロイヤルティレートを補償することを提案するという解決が図られました。この事例は、大手ストックフォトプラットフォームであっても権利侵害のリスクが存在することを示しており、権利者にとっても販売者にとっても適切な権利管理の重要性を浮き彫りにしています。

最近の判例では、写真の著作権侵害における損害額の算定において、ストックフォトでの販売実績が重要な基準として活用されるケースが増加しており、ストックフォト事業者にとっては適切な価格設定と販売実績の記録が将来の権利保護において重要な意味を持つことになっています。

主要建物別の具体的な権利関係と撮影時の注意点

東京スカイツリーについては、名称、ロゴ、シルエット、立体形状などが東武鉄道株式会社および東武タワースカイツリー株式会社によって商標登録されています。風景の一部として写り込む程度であれば基本的に問題ありませんが、スカイツリーを主体とした商用写真の場合は要注意です。名称やロゴが写真に含まれる場合は商標権侵害のリスクがあり、立体形状を強調した写真は商標権の観点から検討が必要です。

東京タワーについては、株式会社TOKYO TOWERが管理しており、商標権や著作権の両方の観点から注意が必要です。風景写真の一部として写り込む場合は一般的に問題ありませんが、メインの被写体とする場合は事前の許可取得を推奨します。夜間のライトアップを強調した写真は特に注意が必要で、商業利用の場合は株式会社TOKYO TOWERへの事前相談を推奨します。

大阪城については、大阪城公園の管理者である大阪市および指定管理者との関係で権利関係を整理する必要があります。敷地外からの撮影は基本的に可能ですが、敷地内での商用撮影は事前許可が必要です。天守閣の詳細な撮影は著作権の観点から要検討で、文化財保護法の規定にも注意が必要です。

通天閣については、通天閣観光株式会社が管理しており、商標権の観点から注意が必要です。新世界の街並みの一部として写る場合は一般的に問題ありませんが、通天閣を主体とした商用写真は事前相談を推奨します。ネオンサインやライトアップの写真は特に注意が必要で、商業利用時は通天閣観光株式会社への確認が安全です。

国際的な建物撮影における注意点と権利保護の動向

海外の建築物についても、日本国内で撮影した写真を商用利用する場合には、その国の法律や権利関係を考慮する必要があります。エッフェル塔では昼間の撮影は一般的に自由ですが、夜間のライトアップ写真は著作権の対象となり、商用利用には許可が必要な場合があります。エンパイアステートビルでは建物自体の撮影は一般的に自由ですが、ライトアップデザインには権利が設定されている場合があり、商用利用時は権利関係の確認が推奨されます。

近年、国際的な権利保護の枠組みが強化されており、日本国内で撮影した海外建築物の写真であっても、その国の権利関係を考慮する必要性が高まっています。特に、インターネットを通じた国際的な流通においては、撮影地の法律だけでなく、利用地の法律も考慮する必要があります。

海外の建築物を撮影した写真を国際的なストックフォトプラットフォームで販売する場合には、撮影地の法律の確認、販売対象国の法律の確認、プラットフォームの利用規約の確認、国際的な著作権条約の適用関係の確認が必要です。

デジタル権利管理システムと技術的対策

2025年現在、ブロックチェーン技術やAI技術を活用したデジタル権利管理システムが実用化されています。ブロックチェーンベースの権利管理では、撮影から販売までの履歴の透明な記録、改ざん不可能な権利情報の保存、自動的なライセンス管理が可能となります。AI技術による権利侵害検出では、画像認識技術による自動的な権利侵害検出、類似画像の検索と比較、権利侵害の早期発見と対応が実現されています。

デジタル写真のメタデータには、撮影日時・場所、撮影者情報、権利者情報、利用許可の範囲、プロパティリリースの有無などの重要な情報を記録することができ、適切なメタデータ管理により権利関係の明確化と効率的な管理が可能となります。

デジタル写真の不正利用を防止するため、デジタル透かし(ウォーターマーク)による目に見えない形での権利者情報の埋め込み、不正利用の追跡と証明、権利者の特定と連絡、さらにコピープロテクションによるダウンロード制限、印刷制限、スクリーンショット防止などの技術的保護措置を活用することが推奨されます。

トラブル事例と予防策の具体的な実践方法

建物のストックフォト販売において実際に発生しているトラブル事例として、商業施設の写真を無許可で撮影・販売したところ施設管理者から損害賠償請求を受けたケース、有名建築物の写真を販売したところ建築設計者から著作権侵害を指摘されたケース、ランドマークの写真を使用した広告物について商標権者から使用差し止めを求められたケース、私有建物の写真を販売したところ所有者から肖像権侵害を主張されたケースなどがあります。

トラブルが発生した場合の基本的な対処方法として、トラブルの連絡を受けた場合は速やかに事実関係を確認し適切な初期対応を行う、法的な問題については知的財産権に詳しい弁護士や専門家に相談する、撮影時の資料、許可書、契約書などの関連資料を適切に保管し証拠として活用できるようにする、可能な場合は裁判外での和解による解決を検討する、同様のトラブルの再発防止のため社内の手続きやチェック体制を見直すことが重要です。

トラブルが発生してからの対処よりも事前の予防策の方がはるかに重要です。撮影スタッフに対する権利関係に関する教育の定期的な実施、撮影から販売までの各段階における権利関係のチェックを行う体制の構築、法務や知的財産権の専門家との継続的な関係を築き必要時に迅速な相談ができる体制の整備、適切な損害賠償責任保険への加入による万一の場合への備えなどの予防策を実施することを強く推奨します。

ウェブ制作者とマーケティング担当者への重要な指針

2024年の判例では、ウェブ制作事業者の義務がより明確に定義され、無料素材ダウンロードサイトから入手する場合であっても、権利関係の不明な著作物の利用を控えるべきであるとの判示がなされています。これは安易な著作物の使用に警鐘を鳴らすものであり、ウェブ制作に関わるすべての事業者が権利関係の確認を怠らないよう求める重要な判断です。

マーケティング活動において建物の写真を使用する際には、その写真が適切な権利処理を経ているかを必ず確認する必要があります。特に、SNSマーケティングや広告配信において建物写真を使用する場合、広範囲にわたる使用となるため、より厳格な権利確認が求められます。

企業のマーケティング担当者は、使用する素材の出所と権利関係を明確に把握し、必要に応じて追加の許可を取得することが重要です。また、外部のクリエイターに撮影を依頼する場合には、適切な権利処理が行われているかを契約書面で確認し、必要な保証を取得することが不可欠です。

持続可能なストックフォト事業の構築

建物のストックフォト事業を持続可能なものとして発展させるためには、短期的な利益を追求するあまり権利者や関係者の利益を軽視するような行為は避けるべきです。透明性の高い事業運営、適切な情報開示、誠実な対応を心がけることにより、信頼性の高いストックフォト事業者として市場での地位を確立することが可能になります。

建物の所有者や管理者、地域住民との良好な関係を築き、相互に利益のある関係を構築することが持続可能な事業発展につながります。また、撮影地域への経済的貢献や文化的価値の向上に寄与するような事業展開を心がけることも重要です。

知的財産権に関する法律や実務は常に変化しているため、ストックフォト事業に携わる者は常に最新の情報を収集し、継続的な学習を続けることが重要です。専門書籍の購読、セミナーへの参加、専門家との定期的な相談などを通じて、知識のアップデートを怠らないようにしましょう。

法的な問題については、必要に応じて専門家に相談することを強く推奨し、個別の案件についてはその都度詳細な検討が必要となるため、画一的な判断は避けケースバイケースでの適切な対応を心がけることが、長期的な成功の鍵となります。

ストックフォト提供会社による保証制度の違いと利用者への影響

ストックフォト提供会社によって、著作権に関する保証制度や責任分担に大きな違いがあることを理解しておくことは極めて重要です。一部の海外大手ストックフォト提供会社では、利用規約において提供素材について著作権やパブリシティ等を侵害するものではないことを表明・保証し、もし侵害があった場合には顧客に補償する旨を定めています。

しかし、日本の一部のストックフォト提供会社では、利用規約で著作権や被写体の肖像権などの確認は利用者が自己の責任で行うものと定められているケースも存在します。これは、同じストックフォトを利用する場合でも、どの提供会社から購入するかによって、利用者が負うリスクの程度が大きく異なることを意味しています。

提供会社側が著作権者の許諾を得ずに無断で提供してしまっている場合もあり、この場合、著作権者から著作権侵害を理由に損害賠償請求や利用の差止を求めて訴えられてしまうと、利用者も損害賠償責任等を負うケースもあることが指摘されています。商用利用で著作権を侵害した素材を使用すると、掲載の差し止めや利用者・企業への罰金が課せられる可能性があるため、提供会社の選択時には保証制度の内容を十分に確認することが不可欠です。

安全な建物写真利用のための具体的基準

業界専門家の見解によると、建物写真の安全な利用には明確な基準が存在します。少なくとも町並みとして撮影されたような、複数の建物が並列に写っているような写真に関しては、何の問題もなく使用することができるとされています。これは、個別の建物に焦点を当てていない風景写真的な使用であれば、リスクが大幅に軽減されることを意味しています。

また、風景写真の中に写り込んだ建造物等に関しては、撮影が禁止されていない公道から、あくまで風景の一部として撮影されていれば、基本的には問題ないと考えていただいて大丈夫という指針も示されています。重要なのは、建物がメインの被写体ではなく、風景の構成要素の一つとして扱われているかどうかという点です。

これらの基準を適用することで、多くの建物写真について比較的安全に商用利用することが可能になりますが、それでもケースバイケースでの慎重な判断は欠かせません。

建築著作権の範囲と実際の適用事例

建築の著作権については、法的定義が明確に示されています。著作権法では「美術の著作物でその原作品が屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」という重要な条文があります。

建築の範囲については「構築物一般に及び、住宅・ビル・教会・神社仏閣等以外にも、橋梁・記念碑・タワー・墳墓等の建造物も含まれ得る」とされており、従来考えられていたよりも広範囲の建造物が対象となっています。これは、単純な住宅や商業ビルだけでなく、インフラ設備や記念碑的な構造物についても著作権の観点から検討が必要であることを示しています。

実際のトラブル統計を見ると、これまで最も多くのトラブルを引き起こす原因となった被写体が、実は「建物」であるとの報告があり、建物写真は最もリスクが高い素材として認識されています。この事実は、建物写真の商用利用においては他の被写体以上に慎重な対応が求められることを明確に示しています。

施設管理権による制約の現実的な影響

建物撮影において見過ごされがちな重要な要素が施設管理権の問題です。写真が建物所有者の敷地の中で撮影されていないかという点が重要で、敷地内部での撮影であった場合は、建物所有者の「施設管理権」が優先される場合があるとされています。

これは、たとえ著作権や商標権の問題をクリアしていても、撮影場所によっては施設管理権に基づく制約を受ける可能性があることを意味しています。特に、商業施設、テーマパーク、美術館、神社仏閣などの敷地内での撮影については、事前の許可取得が不可欠となります。

施設管理権の行使は所有者の裁量に委ねられている部分が大きく、同じような建物であっても所有者によって対応が大きく異なる場合があります。そのため、撮影前の事前調査と許可取得の手続きを怠らないことが、トラブル回避の重要な要素となっています。

今後の展望と事業者への提言

2025年現在の状況を踏まえると、ストックフォト業界における権利管理はより厳格化する方向に進んでいます。技術の発達により権利侵害の検出が容易になり、権利者による権利行使も積極化しています。同時に、適切な権利処理を行っている事業者にとっては、より安全で持続可能なビジネス環境が整備されつつあります。

建物のストックフォト事業を成功させるためには、法的知識の継続的な更新、適切な権利処理手続きの確立、リスク管理体制の構築、関係者との良好な関係維持が不可欠です。短期的な利益よりも長期的な信頼関係の構築を重視し、業界全体の健全な発展に貢献する姿勢が、最終的に事業の成功につながるでしょう。

コメント